一提到“晚期”两个字,很多姐妹们就以为没救了,尤其是还伴有全身多处转移,那更加要放弃了,其实这是传统的误区。随着乳腺癌治疗手段不断发展,高效治疗药物不断涌现,即使是“晚期乳腺癌”,也并不等于判了死刑。

6次化疗,26次放疗,肿瘤明显恶化

43岁的桑迪(化名)来自印度尼西亚,两年前发现左侧乳房有肿块,偶尔还有点疼痛,检查发现这肿块有3厘米大,恶性可能极高。在当地医生的建议下,她接受了手术切除术,术后病理提示为三阴性乳腺癌,腋窝淋巴结可见癌转移。

为控制肿瘤进展,桑迪接受了静脉化疗,但一个疗程后,她怀孕了,不得不暂停治疗。2024年,生完孩子一个月后的她恢复治疗。可经过6次化疗、26次放疗,病情却明显恶化,尤其是胸骨位置开始疼痛,并出现一个不断增大的肿块。

“没什么大问题的,吃点止痛药就行了。”然而,桑迪对当地医院的诊断结果并不满意。为进一步诊疗,她前往马来西亚进行检查。结果,PET-CT显示:全身多处转移,包括骨头、胸膜、胸壁、头皮下、腋下淋巴结转移等。

与化疗的生死拉锯,希望的微光在中国

治疗的第一步是化疗。然而,桑迪对这次的化疗药物严重过敏,甚至一度出现昏厥、心力衰竭,被送进重症监护室抢救。“我怕是见不到明天了。”桑迪有点沮丧,对生活失去了信心。

尽管面临重重困难,丈夫始终没有放弃。他四处奔波,寻求各种医疗建议,坚定地敲开每一个可能的机会之门,执着地寻找那一丝不灭的希望。最终,中国广州的一丝微光带来了希望。原来,桑迪的丈夫找到了广州复大肿瘤医院驻印度尼西亚办事处,经过咨询后决定飞往广州,直接住院治疗。

希望点燃,两个月的治疗肿瘤缩小近半

2025年4月13日,桑迪坐着轮椅入住医疗四科。当时她的状况并不理想,尽管还能下床行走,但由于身体虚弱、右腿疼痛以及胸闷气促,她根本无法长时间行走,大部分时间都在床上休息。完善相关检查发现,除了之前的转移灶,脑膜、肝脏等都有转移瘤,还出现肺动脉血栓。

考虑到桑迪全身肿瘤负荷大,身体状况差,随时都有呼吸抑制、肺栓塞加重、脑转移瘤出血等风险,医疗四科副主任行艳丽迅速组织多学科会诊,并制定一系列个性化的治疗方案——

对于肺动脉血栓、泌尿道感染,给予药物对症治疗;

对于胸壁肿物给予穿刺活检+冷冻消融治疗,病理提示为乳腺癌转移;

对于脑膜转移灶,由于桑迪体质差,给予伽马刀治疗而非全脑放疗。

在治疗过程中,桑迪的一项检查结果引起了行主任的注意:Her2(+),即人表皮生长因子受体2低表达,这意味着桑迪有机会通过ADC药物获益。ADC药物的主要机理是通过抗体与Her2蛋白特异性结合,靶向识别肿瘤细胞,并诱发细胞内吞药物,进而发挥细胞毒作用,同时产生抗体依赖细胞介导的细胞毒作用。最终,经过讨论与评估,行主任给予ADC药物联合免疫及靶向治疗。

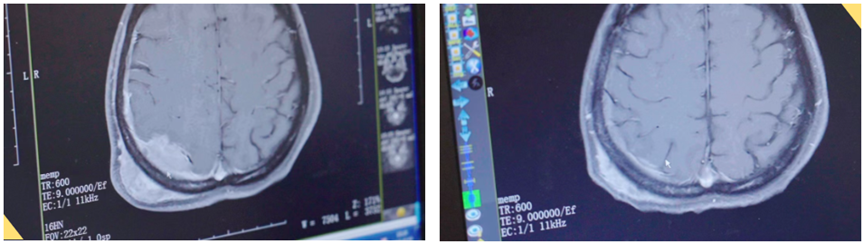

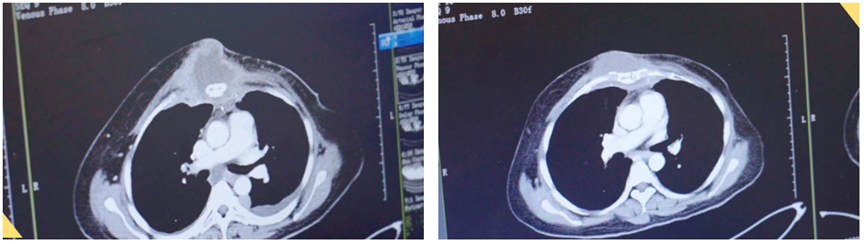

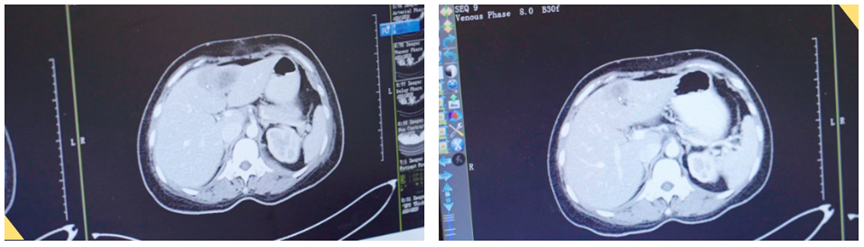

令桑迪惊喜的是,一个疗程过后,肿瘤肉眼可见缩小;两个疗程后复查,脑膜转移瘤、胸壁胸骨转移灶、腋窝转移淋巴结、肝脏转移瘤等已经明显缩小将近一半,达到PR的效果。

△入院前(左图)入院后(右图)脑膜、皮下转移瘤对比

△入院前(左图)入院后(右图)胸壁胸骨转移灶对比

△入院前(左图)入院后(右图)肝脏较大转移瘤对比

桑迪的右腿不再疼痛,呼吸困难和活动无力的状况也大幅改善,她无需依赖轮椅就可以走很远的路了。“感谢上天,感谢复大!”在复大的治疗经历让她深刻感受到了医疗团队的专业与温暖,她将永远铭记这份恩情,并希望未来能继续保持健康,享受美好生活。

冷冻消融与纳米刀消融:精准医疗的前沿探索

在桑迪的治疗故事中,冷冻消融与伽马刀联用的成功案例,映射出精准医疗在实体肿瘤治疗领域的巨大潜力。广州复大肿瘤医院作为国内率先开展多学科融合治疗的机构,其在冷冻消融与纳米刀消融技术上的实践,正不断刷新着晚期肿瘤患者的生存质量边界。

冷冻消融:冰封癌灶的微创革命

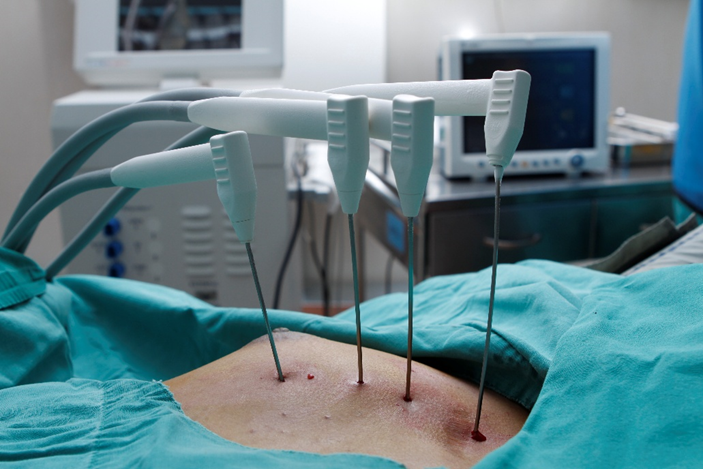

冷冻消融(Cryoablation)的原理如同在肿瘤内部植入“冰晶利刃”。通过影像引导将冷冻探针精准穿刺至肿瘤组织,探针释放低温制冷气体(通常为氩气),在15分钟内便可将病灶温度极速降至-140℃~-160℃。此时肿瘤细胞会在极寒环境下经历细胞内冰晶形成、细胞膜破裂、细胞脱水皱缩直至死亡的全过程。

在广州复大,这项技术已实现“可视化冷冻”升级。医生在操作时可实时监控冰球(冷冻形成的冰层)的扩张状态,确保完全包裹肿瘤的同时避开重要神经与血管。对于桑迪胸壁直径达5cm的复发肿块,仅通过两个微小穿刺点便完成了消融,术后仅留下两处米粒大小的瘢痕。

更值得关注的是复大对冷冻消融“免疫激活效应”的临床转化研究。肿瘤细胞破裂后释放的抗原物质,可激活机体天然免疫防御系统。复大肿瘤医院的多中心研究显示:联合免疫检查点抑制剂治疗的患者,其3年无进展生存率较单纯消融组提高17个百分点。

纳米刀消融:无热损伤的组织“(革)命”

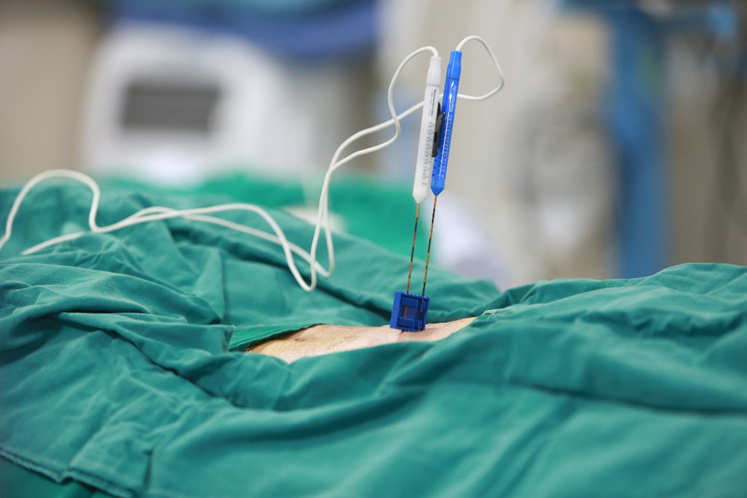

作为电场物理治疗的代表技术,纳米刀( irreversible electroporation , IRE)开创了肿瘤消融的“无热时代”。当1500-2500伏高压脉冲(持续时间仅100纳秒)穿透肿瘤细胞膜时,会在细胞表面形成不可逆的纳米级孔道,导致细胞内容物泄漏而死亡——整个过程不会产生热损伤,完美避开传统热消融(射频/微波)易损伤血管、胆管等组织的“禁区”。

在广州复大肿瘤医院的治疗数据库中,胰腺癌患者的获益尤为显著。这种“癌中之王”因毗邻重要血管常被视为消融治疗的“死亡禁区”。但纳米刀技术使紧贴甚至包绕肠系膜上动脉的肿瘤也能安全消融。复大完成的胰腺癌纳米刀治疗病例中,中位生存期达到22.8个月,较传统治疗方案延长近1倍。

技术矩阵:让绝望变成变量

目前广州复大已构建包含冷冻消融、纳米刀、伽马刀、粒子植入等在内的“多维消融矩阵”。对于像桑迪这样多病灶转移的患者,医疗团队会根据肿瘤位置、大小、血供特点定制治疗套餐:

- 对于靠近体表的胸壁、头皮转移灶:首选冷冻消融,利用其出色的止痛效果(冰冻可阻断神经传导)

- 靠近中心血管的肺动脉栓塞高风险病灶:纳米刀消融成为理想选择

- 脑膜等中枢神经系统转移:则匹配伽马刀的立体定向放射优势

这种“按图索骥”的治疗模式,使复大肿瘤医院复杂病例的局部控制率达到83.7%,显著高于单一技术应用的62.4%。而多模态影像融合技术(PET-CT与增强MRI融合)的临床应用,更让医生能够精确识别活性肿瘤组织,避免过度治疗。

从个体奇迹到群体希望

桑迪的故事并非孤例。在复大肿瘤医院接受冷冻消融联合治疗的237例晚期乳腺癌患者中,有48.6%的患者实现肿瘤降期,31.2%获得后续手术机会。更重要的是,这种技术组合将患者的生活质量评分(QOL评分)从治疗前平均38分提升至治疗后86分(满分100分)。

复大正在开展的“消融技术联合免疫治疗”前瞻性研究,纳入386例实体瘤患者的数据表明:联合治疗组的2年总生存率达到61.4%,而传统化疗组仅为34.7%。这组数据背后,是无数像桑迪一样的患者重新点亮的生命之光。

在肿瘤治疗进入精准化、个体化的今天,广州复大肿瘤医院通过不断拓展消融技术的应用边界,正在为晚期癌症患者搭建起通往希望的桥梁。而桑迪的故事,正是这座桥梁上最鲜活的注脚——即使被宣判“晚期全身转移”,生命依然可以在这场医患携手的战斗中,绽放出新的可能。